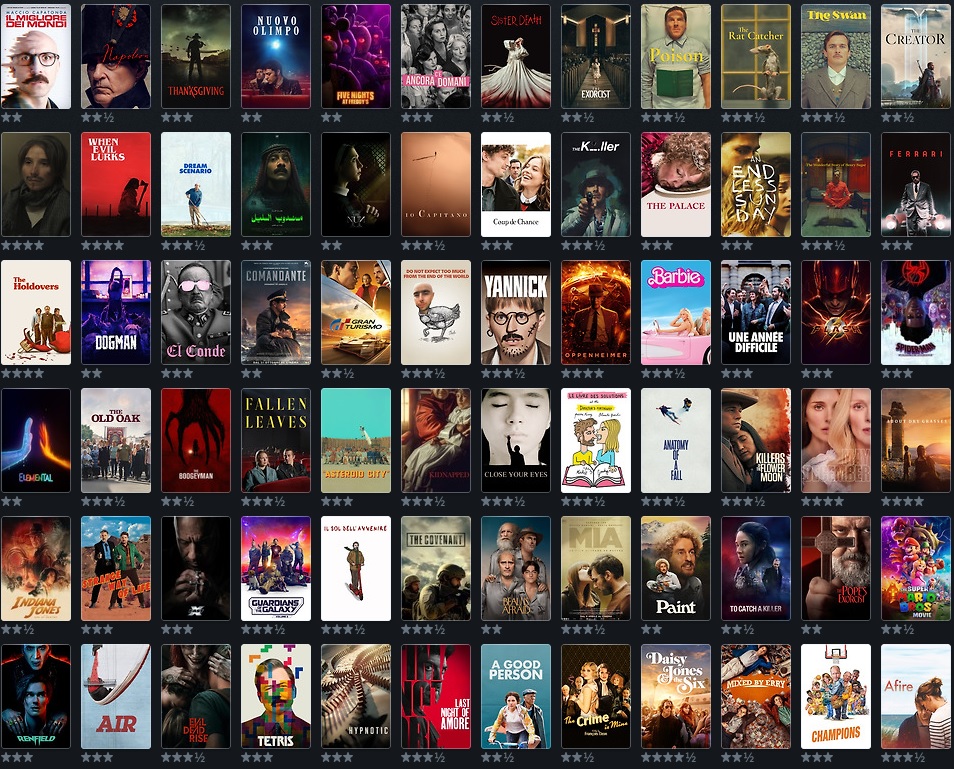

Quinta edizione della classifica di fine anno (diosanto, già cinque…), che molti di voi attendono, con mia grande sorpresa. E siccome qua si fa di tutto per darvi soddisfazione, non mi esimo, malgrado la mia sempre più stringente anedonia cinematografica mi renda difficile scovare dieci titoli pienamente soddisfacenti. Ma siccome ogni classifica dell’anno è sempre relativa e mai assoluta, diamo via alle danze. Con una piccola parentesi, questa sì che ha suscitato il mio entusiasmo. Finalmente. Un doppio ed enorme “finalmente”. Perché dopo due anni e mezzo di fervida attesa, Einaudi ha pubblicato la versione italiana di Antkind di Charlie Kaufman e l’ha intitolato Formichità. Ve ne avevo già parlato qualche tempo fa, tra l’altro sbagliando il titolo del film che andava distrutto nelle prime fasi della narrazione, perché mi ero basato sulle anticipazioni, a loro volta totalmente sbagliate, ma ve ne avevo parlato e non ve ne siete neanche accorti. Forse ci torneremo diffusamente in seguito, quando l’avrò finito (è oltre 700 pagine); per ora posso dirvi che è divertentissimo, è una voragine di citazioni spassose e di riflessioni apparentemente scanzonate ma in realtà profondissime e che, a causa del protagonista, B. Rosenberger Rosenberg, mi vergogno anche della seconda delle due categorie a cui dovrei appartenere. L’altro “finalmente” è che, finalmente!, I Wonder Pictures ha deciso di pubblicare il dvd di uno dei film imprescindibili degli ultimi 50 anni, troppo spesso dimenticato, sottovalutato e mai pubblicato prima, se si eccettua una fantomatica copia coreana che si rivelava sempre impossibile da ordinare: La maman et la putain di Jean Eustache, anno di grazia 1973, il film che qualcuno ha definito «il distillato del dolore interiore che la Nouvelle vague dei maestri non ha mai avuto il coraggio di mostrare».

Comunque, bando agli entusiasmi. Procediamo. Premettendo che a fronte dei migliori dieci film dell’anno (mi ha sfiorato l’idea di elencarne di più, così, per sport, come fa da sempre Richard Brody sul «New Yorker», che nomina tutti quelli che vuole. Però lui è Richard Brody e fa il cazzo che gli pare, io sono solo più geghegè 👉) ce ne sono almeno altrettanti che hanno davvero indignato. Sarebbe carino fare la classifica dei peggiori film dell’anno. Prometto che ci potrei pensare, ma al momento mi preme sottolinearne solo due, particolarmente idioti ed esecrabili: uno è Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, che ormai è dedito a queste storie metafisiche in cui ogni frase punta a essere una sentenza da biscotto della fortuna, dirigendo gli attori, anche Servillo, che quando non ha argini è particolarmente fastidioso, come dei burattini senz’anima, ritti manco avessero una mano infilata su per il deretano a reggerli e animarli. Stupido e presuntuoso. L’altro è Comandante di Edoardo De Angelis, un film ipocrita che dipinge gli italiani durante la Seconda guerra mondiale come eroi tutti d’un pezzo, generosi e disposti al sacrificio, un film in perfetta linea con la ripulita che sta cercando di darsi il fascismo della Meloni che, per quanto all’amatriciana, sempre fascismo è e come tale va schifato, oltre che osteggiato.

Ma smettiamola di farla lunga e iniziamo con le cose serie. Sia chiaro: sono ammessi anche i film non ancora usciti in Italia ma visti a qualunque titolo, nei festival, in sogno, immaginati, sotto effetto di sostanze psicotrope e/o alcoliche ecc.

10. A Thousand and One (di A.V. Rockwell)

Una mamma appena uscita dal carcere rapisce il figlio in affidamento e lo alleva sotto falso nome. Il figlio cresce e cresce anche bene, perché è molto intelligente e la madre lo tutela con quel poco che può permettersi e facendo anche una serie di notevoli sacrifici. Potrebbe essere una delle tante trame possibili e già viste di disagio contemporaneo, invece è una storia di livida sofferenza metropolitana. Un melodramma realistico che sarebbe tale se non seguisse un andamento tortuoso che fa sbandare le certezze acquisite dallo spettatore. Il problema è che lo spettatore non se ne rende conto, pensando che la realtà sia complessa così come la si vede. Mentre lo è molto molto di più. E per sovrammercato non segue una logica, se non quella di un inspiegabile percorso parallelo di formazione. È un esordio. E pensare che c’è gente che dopo 40 film non ne farà mai uno così. Sorprendente.

9. Animali selvatici (di Christian Mungiu)

Questo sarebbe il film da far vedere, tipo “cura Ludovico”, a chi guarda con diffidenza le altre etnie con cui condivide spazi, strade, condomìni, giusto per fargli capire quanto quell’innato populismo nazionalista (leggi fascismo) che alligna in ognuno, anche nelle anime candide di certa sinistra, sia ormai diffuso dappertutto. Perché coloro verso i quali ci si sente superiori alla fine non sono che un’altra versione di noi, solo spostata di qualche meridano un po’ più verso est (o verso sud, ma quello è un altro film). Mungiu è ormai da tempo una realtà del cinema europeo e i suoi toni sono spesso sarcastici, anche quando racconta del disfacimento dei valori sociali. Parla della Romania, segnatamente della Transilvania (senza Dracula, però) ma potrebbe benissimo trattarsi dell’Italia di qualche anno fa o di qualche zona montana della Calabria, dell’Abruzzo o del Piemonte adesso. Perché hai voglia di parlare di Europa, se l’Europa è Roma, Parigi e Berlino. Ma è Europa anche in questi piccoli avamposti del nulla in cui si seguono regole tribali e la tollerenza è solo una definizione sul dizionario, se solo qualcuno ne possedesse uno. Il titolo originale è stupendo: RMN, che sta per risonanza magnetica nucleare, ma anche per Romania, senza le vocali. Istruttivo.

8. Close (di Lukas Dhont)

Era l’Oscar al miglior film straniero che avevo predetto, prima che l’Academy confermasse per l’ennesima volta di essere un’allegra brigata di buontemponi e premiasse Niente di nuovo sul fronte occidentale (ma come ricorderete, sono riusciti a fare talmente peggio che quest’anno il blog li tratterà come meritano 🤔🤣). Tuttavia, fottendesene di un premio ormai equivalente a quello del Gran Galà del calcio in cui i calciatori premiano se stessi, Close si conferma uno dei migliori film dell’anno per l’intensità con cui mette in scena una sofferta amicizia tra adolescenti, con la grazia e la levità di chi sa dipingere atmosfere, reazioni, conseguenze. Dhont ha una regia sensibile, capace di dirigere con decisione i giovani e bravissimi attori e di addentrarsi nelle problematiche dell’identità sessuale, della paura del giudizio, della crudeltà dei rapporti adolescenziali senza mai sbracare nella facile ricerca della deriva melodrammatica. Commovente.

7. About Dry Grasses (di Nuri Bilge Ceylan)

Quando vedo film sugli insegnanti alzo l’attenzione, come forse potrete immaginare. Anche perché ogni volta che ne compaia uno sullo schermo o si tratta di una sorta di supereroe irreale almeno quanto la vera esistenza di Hulk o di un personaggio talmente mediocre e problematico che ti fa venire il voltastomaco (ma che si avvicina di più alla realtà). Ceylan inchioda tre insegnanti nel paesaggio immobile e innevato dell’Anatolia orientale e li usa per una profonda riflessione sulla loro collocazione nel mondo. I personaggi non sono piacevoli, tutt’altro, come prevedibile, visto il lavoro che fanno; alcuni di essi, anzi, operano in modo sgradevole, puntiglioso e talvolta lascivo, imprudente, laddove i primi requisiti di un insegnante dovrebbero essere la coerenza e la credibilità come individui, ancor prima che come uomini di cultura (quando c’è). E la stessa mancanza di credibilità la mostrano anche nella vita, nei rapporti interpersonali, nel tentativo di creare dei diversivi in un anno scolastico durante il quale ci si sente reclusi, immaginando luoghi più stimolanti. Ceylan ha le sue prerogative di racconto: è la lunghezza estenuante dei dialoghi speculativi che fa avanzare la narrazione e genera una riflessione profonda, mai l’azione, ma la cura dell’immagine, la composizione del quadro, per quanto statico possa essere, ha sempre qualcosa di ammirevole. Magistrale. [uscita italiana: non ancora prevista]

6. May December (di Todd Haynes)

Miglior titolo dell’anno per «Film Comment». Un’attrice si insedia a casa di una coppia che vent’anni prima era assurta al disonore delle cronache perché la loro relazione diede scandalo. Lei trentenne, lui dodicenne, lei sposata con figli, lui un ragazzino carino. Ora sono ancora uniti, hanno avuto figli (il primo lei lo partorì in carcere) e la macchina dello spettacolo vuole sfruttare la loro storia per farne un film. Haynes mostra la sua solita sensibilità nel ritrarre personalità complesse e contraddittorie, qua ci risce anche per merito di una coppia di attrici (Julianne Moore e Nathalie Portman) che fanno una gara interna di bravura che non può che giovare all’insieme. È un film che rischia continuamente il cortocircuito ma che invece si tiene su un equilibrio magico perché precario, fatto di traumi occultati, pesi rimossi, sensi di colpa differiti e una lotta tra donne fondata su una predazione psicologica che forse si è vista nel passato solo in Persona di Bergman. Le superfici ovattate della fotografia di Christopher Blauvelt paiono rendere confortante la quotidinaità domestica ma in realtà contrastano apertamente con un’ambiguità resa ancora più drammatica dall’esibizione pubblica di una normalità fittizia. Inquietante. [uscita italiana: 24 aprile 2024]

5. Tár (di Todd Field)

La rovinosa caduta di una donna giunta all’apice del successo è un ritratto impietoso e anche pericoloso, nell’era del #MeToo, però forse necessario per sondare tutte le prospettive possibili. Todd Field è un regista poco prolifico, solo tre film al suo attivo e tutti bellissimi (guardate Little Children, tratto da Tom Perrotta: lancinante): qua varia lo stile in funzione delle situazioni che racconta e costruisce alcune scene da antologia, belle anche solo da guardare, indipendentemente dal loro significato. Come il piano-sequenza di dieci minuti e mezzo in cui Cate Blanchett, anche lei degnissima dell’Oscar vinto invece dalla moglie di Jean Todt di cui, mi scuserete, non ricordo neanche il nome, smerda uno studente della Juilliard, mica della civica di Caianiello, che ignora volutamente il genio di Bach a causa della logica patriarcale incarnata nella vita privata (mio fratello, cultore della classica, trasalirebbe). Al di là dello stile, Field si lancia in un accurato studio dall’interno della reale identità di un personaggio controverso, non abbracciandone la soggettività, come pur si è detto, ma notomizzandone le azioni predatorie, le sue zone d’ombra, la violenza delle reazioni se attaccata. Insieme a una Blanchett che spiega attraverso i dettagli del corpo e la modulazione della voce che attività per pochi sia essere una grandissima attrice. Coraggioso.

4. Trenque Lauquen (di Laura Citarella)

Non siamo abituati a questo cinema sorprendente, narrativamente squilibrato, labirintico per tutte le storie che si originano da altre storie e inesauribile (quasi quattro ore e mezza di durata), ma è una delle scoperte più felici degli ultimi tempi. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2022 e miglior film dell’anno per i «Cahiers du cinéma», avrebbe le caratteristiche iniziali di un giallo a enigma: una ragazza sparisce senza lasciare tracce nella cittadina di Trenque Lauquen, a poco meno di cinquecento chilometri da Buenos Aires, in Argentina. Alla sua ricerca si mettono il fidanzato e un autista che la ragazza aveva frequentato poco prima della sua scomparsa e che è segretamente invaghito di lei. Sembra di raccontare la versione sudamericana de L’avventura di Antonioni, ma in realtà il film di Laura Citarella è indirizzato da un’altra parte, sfruttando adeguatamente la sua lunghezza, cosa che gli permette di non limitarsi a mostrare il vuoto di coloro che restano e che smarriscono anche lo scopo della ricerca (com’era per Gabriele Ferzetti e Monica Vitti in Antonioni) ma di aprirsi ad analizzare le varie prospettive dei personaggi che sono stati più vicini alla ragazza, fino a proporre proprio la sua nel finale. Uno si aspetta che la quest dopo quattro ore e dodici capitoli abbia la sua degna conclusione e che il mistero, grazie all’esplicitazione del punto di vista della protagonista, sia finalmente risolto e invece si assiste a un’inattesa svolta esistenziale e metacinematografica, opposta a quello che fecero Welles nel finale di Quarto potere e Scorsese in quello di Silence (anche De Palma in Omicidio in diretta, ma se li devo citare davvero tutti facciamo Capodanno qua). Non posso spiegarvi nel dettaglio, ovviamente, ma se pensate all’onnipotenza della macchina da presa nei casi appena citati, ecco, Laura Citarella, molto più modestamente, ammette tutti i limiti dell’immagine nel rappresentare la verità, mentre in realtà sta esaltando il potere infinito della narrazione. Frustrante nell’attesa, ma filosoficamente illuminante.

3. Killers of the Flower Moon (di Martin Scorsese)

Se Scorsese fa un film rientrerà sempre nella classifica di fine anno. Punto. Basterebbe quest’affermazione per chiuderla qui, anche perché ne abbiamo parlato su queste stesse pagine recentemente. Aggiungo che in questo caso, come dicevamo in precedenza per Trenque Lauquen, Scorsese si è lasciato andare al piacere della narrazione, di una narrazione fiume di quasi tre ore e mezza, che sono sicuramente più piacevoli di qualunque pretenzioso film italiano di un’ora e venti. E poco importa se la macchina da presa appare più rispettosa dei personaggi (un Robert De Niro diabolicamente manipolatorio tornato per un felice attimo ai livelli di un tempo) e della tessitura dei volti (soprattutto di quello della sorprendente Lily Gladstone, maschera di sofferenza ed emblema di tenacia), che desiderosa di creare senso direttamente dalle immagini e dalla loro consueta dinamica connessione: Scorsese è regista anche di corpi, di reazioni e di consunzioni e Killers of the Flower Moon è l’ennesima rivelazione su un’America edificata sullo sfruttamento e sulla violenza, di cui il suo cinema si è spesso nutrito. Nutrendoci. Sostanzioso.

2. Oppenheimer (di Christopher Nolan)

Da quando ne ho scritto qua sopra l’ho visto altre due volte, per un totale di nove ore di visione e l’impressione non è cambiata: mi sento sempre in avvitamento verso un punto ipotetico che non si raggiunge mai. Non è un demerito, come avrete ormai capito, ma una nuova frontiera: il film che genera senso in perpetuo senza approdare a un reale termine. Merito della struttura di Nolan, duplice e ipnotica, metaforica perché allude alla differenza tra fusione e fissione, tra spazio personale dello scienziato e intrusione dell’inchiesta. E merito, enorme, anche del flusso senza fine delle immagini, che abbattono il concetto di scena e sequenza e si fanno moto perpetuo, proliferazione infinita di forme, motivi, volumi, dinamismi e cromatismi. Nolan è un visionario che attacca il futuro attraverso nuove forme di racconto, che paiono estemporanee, perché apparentemente prive di ogni struttura, mentre in realtà esibiscono una costruzione che si aggancia al concetto mutevole di tempo e alle sue concatenazioni. Non ci avete capito un cazzo? Esatto, è questo il bello. L’unico che ci capisca davvero qualcosa è Nolan. Tutti gli altri, noi compresi, si fanno cullare sospesi da ciò che vedono. Mica sono tutti ingegneri quantistici. Blessed and Confused.

1. Gli spiriti dell’isola (di Martin McDonagh)

È passato un intero anno da quando ho visto il film di McDonagh, ma nessun altro mi ha fatto la stessa dirompente impressione. Un lento e compassato movimento verso l’esplosione di un dramma che inizia come una farsa, procede con futili motivi conditi da abbondanti dosi di humour nero, si arricchisce di dialoghi scoppiettanti gestiti con ritmi da dj ed è interpretato da due attori (Farrell e Gleeson) che ormai possiedono sotto la direzione del regista di origine irlandese (nato comunque nei sobborghi di Londra) un affiatamento così grande da renderli complementari. Gli spiriti dell’isola è contempraneamente surreale e metaforico, tragico e antropologico, punta a rappresentare l’innata dose di autolesionismo irlandese e non ha un solo minuto di calo, in virtù della regia puntuale e attenta, ma anche della sceneggiatura, un meccanismo drammaturgico perfetto, di incantevole intensità letteraria, così come sono altrettanto perfetti i drammi che McDonagh continua imperterrito a mettere in scena nella sua carriera parallela di autore teatrale, sicuramente preminente rispetto a quella cinematografica. Non è cinema visivamente d’avanguardia come quello di Nolan, non si tratta di film che ambiscano a essere consapevoli di se stessi come dispositivo come i lavori di Scorsese, anzi, si tratta di una concezione piuttosto classica, benché brillante, ma i film di McDonagh sono meccanismi discreti, semplicemente impeccabili, in cui la rappresentazione, sempre di alto livello, si anima improvvisamente per un sussulto, un accenno improvviso di regia, una situazione inattesa ma preparata con accuratezza in precedenza e per questo assolutamente inevitabile. Per McDonagh il cinema è solo una felice parentesi nella sua attività principale e forse va bene così. Chi si accontenta gode. Godiamone.

Buon Natale a tutti. Riposatevi e divertitevi.

Ma per gli amanti dei film di genere (ogni riferimento all’epico manuale Utet di un Ventennio fa non é puramente casuale…), si può conoscere il podio 2023 delle pellicole horror, fantascienza e neo-western?

Per chi ha la fortuna (e la caparbietá) di vedere cosí tanti film nella sua vita quotidiana é un dovere morale orientare il popolo 🙂

Un fan di vecchia data (quando il Manhattan era lo Snowpiercer ambientato in un pub)

Non dire mai Ventennio se parli con me.

dunque, proviamo:

horror:

1. When Evil Lurks

2. Talk to me

3. Birth/Rebirth

4. Smile

fantascienza:

1. I guardiani della galassia vol. 3

western:

1. Killers of the Flower Moon

Nient’altro da segnalare. il western è morto da tempo immemore, si sa.