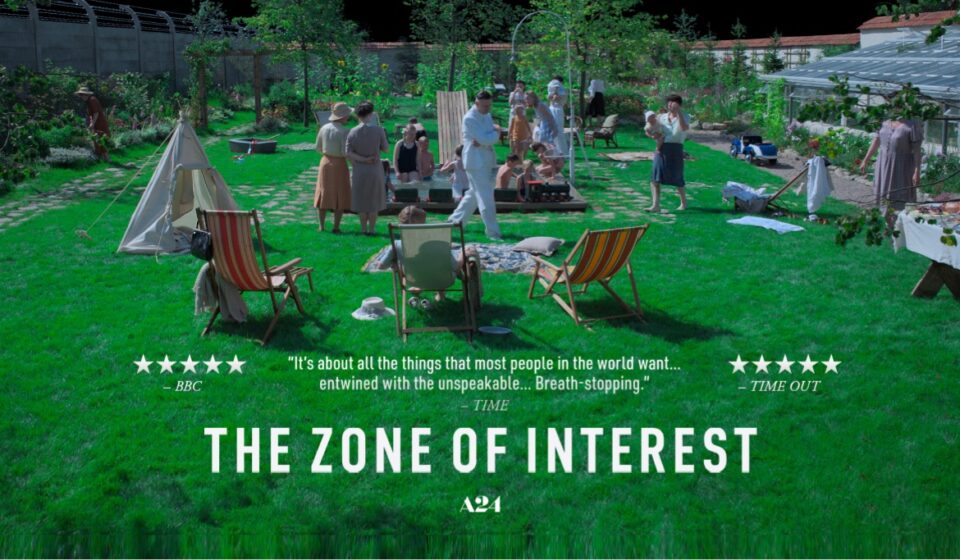

Oggi finalmente esce La zona d’interesse, il film di Jonathan Glazer tratto dal romanzo di Martin Amis che racconta, anche se racconta pare un verbo eccessivo per descrivere cosa succede veramente in questo film, la quotidianità della famiglia dell’Obersturmbannführer Rudolf Höss all’interno di un’abitazione e di un giardino edenico che oltre il ben visibile muro di cinta ha come vicini di casa i deportati nel lager di Auschwitz.

Una robetta da niente.

Ovviamente, trattandosi di Jonathan Glazer e visto che ormai se n’è parlato tanto, al punto che molti ormai conoscono la dinamica della narrazione ancor prima di aver visto il film, non è il classico film sulla Shoah, filone che ormai ha imboccato una strada che non può più essere canonica se non si vuole sempre vedere lo stesso film didattico da mostrare a studenti assuefatti il 27 gennaio di ogni anno.

Dopo Il figlio di Saul di László Nemes e se la saggezza avesse diritto di cittadinanza in questo mondo, i film sui campi di concentramento dovrebbero avere imboccato una strada rappresentativa e filosofica differente. Non è così, ve lo dico subito, perché pochi fanno cinema andando oltre la storia che vogliono narrare, tentando contemporaneamente di perseguire una logica originale dello sguardo.

Però Glazer lo fa, perché può farlo, visto che è un regista capace di interrogarsi anche sui criteri di rappresentazione e sull’evoluzione del visibile. E allora, per parlarne seriamente e non nel solito modo a cui vi ha abituato questo blog, vi propongo un pezzo preparato per altri lidi e che dovrebbe spiegarvi le intenzioni del film con un certo rigore, senza perdere tanto tempo. Leggetelo qua, perché tanto ci metteranno qualche giorno a pubblicarlo di là.

La zona d’interesse, compatibilmente con un filone poco frequentato dalla tradizione sulla Shoah, persegue una ferrea morale dello sguardo. Se per Godard anche solo una carrellata sarebbe diventata una questione etica e per Rivette la sottolineatura su Emmanuelle Riva folgorata sulla rete di recinzione in Kapo di Pontecorvo era addirittura abietta, Jonathan Glazer si pone decisamente dalla parte giusta di quella discriminante virtuosa di cui parlò anche Serge Daney e relega in un fuoricampo assoluto l’orrore che risiede al di là di un muro, trasformando con una certa dose di surrealtà una tragedia storica e umana in un ameno quadretto di quotidianità piccolo borghese.

Ligio anche al precetto adorniano («Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie»), Glazer segue però una via diversa rispetto all’irrappresentabilità praticata da Lanzmann in Shoah e soprattutto da Nemes ne Il figlio di Saul. In quest’ultimo, in particolare, estrapolando una vicenda tra le tante possibili all’interno di un’umanità immersa nella nullificazione dovuta al Caos, si compiva un percorso teoretico, attento a realizzare una nuova via di espressione possibile per significare l’Olocausto. La zona d’interesse, invece, ben oltre quella banalità del male sempre evocata in questi casi, pone il suo pubblico in una posizione paradossale, quella di essere pienamente partecipe di una visione parziale, delimitata, supposta perché conosciuta, ma negata allo sguardo, come se fosse una cattiva coscienza perennemente incombente e illusoriamente rimossa. Una visione che si origina dal vuoto, dall’impossibilità espressiva di rappresentare il Male per renderlo comprensibile, nella consapevolezza di una cecità della raffigurazione a cui alludono gli oltre due minuti introduttivi di schermo nero, che paiono insostenibili perché insoliti e apparentemente ingiustificati, oltre che lacerati dalle note dissonanti di Mica Levi.

La percezione proposta dal film tratto in modo piuttosto libero dal romanzo omonimo di Martin Amis è scissa, divisa lungo un doppio canale in cui la visione è l’aspetto più ovvio, mentre il sonoro è una nube che copre perennemente con la sua ombra oscura l’idillico quadretto allestito al di qua del muro. Il legame tra i due elementi è inscindibile, perché solo la loro reciprocità origina quella sensazione di armonia tossica o di inquietudine trascurata che rappresenta l’intero fondamento dell’operazione e che fa propendere per l’una o per l’altra in funzione della prospettiva adottata, come nello spazio negativo di Rubin. Da un lato, le immagini di Glazer blandiscono il senso estetico, come da sempre nella sua carriera di video-maker; in qualche modo appaiono seducenti, con i loro colori pastosi, caldi, il contrasto verde del giardino/azzurro del cielo e il conforto dei beige e dei marroni screziati di bianco degli interni, i piani simmetrici accuratamente studiati. Dall’altro, la metonimia di un dramma confinato in un fuoricampo persistente ma tutt’altro che irriducibile, impossibile da negare, perché vivido nella memoria storica, fatto di filo spinato, torrette di guardia, fumo, è alimentato dal grande lavoro sul sound design di Johnnie Burn, capace di rendere plausibile attraverso gli spari, il tappeto di urla e il basso continuo del crematorio l’autentico e opprimente rumore di un omicidio di massa.

Glazer, all’interno dell’ambito domestico del comandante di Auschwitz Rudolf Höss, allestisce uno spazio della rappresentazione, nel quale si realizza un teatrino di relazioni quotidiane, gesti minimi, ambizioni, frustrazioni e tentativi di conservare i propri privilegi. Lo mette in scena secondo una logica paradossale: si vive a pochi passi dalla morte, affiancati in un parallelismo di cui ci si nutre, vampirizzandolo, come illustra splendidamente la breve scena in cui un prigioniero di corvée nell’orto del comandante, posizionato accanto al muro del campo posto longitudinalmente a tagliare in due l’inquadratura, fertilizza il terreno con le ceneri provenienti dal crematorio. Il Male e l’orrore sono oltre il muro, ignorati dalla famiglia Höss che conosce perfettamente le regole della recita quotidiana, che si rinnova di giorno in giorno, una stagione dopo l’altra. La tragedia si palesa solo davanti a chi le regole della finzione non le conosce, come la suocera di Höss, sul cui vetro della stanza da letto si staglia il riflesso di un lugubre rogo notturno. La morale dello sguardo di Glazer è sempre autoriale, mai interna, e mai dovuta ai personaggi, che non vedono, ma si limitano a muoversi: non c’è una sola soggettiva in tutto il film, anche quando è sollecitata apertamente forzando i margini del quadro in una consequenzialità logica che non viene mai davvero soddisfatta. I personaggi sono soltanto pedine manovrate dentro uno scenario dilatato dall’uso del grandangolo, che ambisce a gestire la pienezza dello spazio a disposizione ma da cui si è inevitabilmente circoscritti, schiacciati, limitati.

Costretti in una duplice messa in scena, nel film e del film, che metaforizza l’illusione di un vasto orizzonte intorno a sé mentre cerca di normalizzare la catastrofe.

L’illusione ottica del “Vaso di Rubin”, qual è “la zona d’interesse” reale?

Completa e non parziale, come la visione a cui ci “costringe” Glazer, la tua recensione ci libera “l’immaginazione”…

Grazie

ci ho pensato molto alla scena che non mi è piaciuta (quella del museo), non in assoluto, ma nell’economia del film.

in tutto il film domina il non visto (quella bambina che lascia da mangiare è bellissima, ma non vediamo chi prenderà quelle briciole), la scena del museo mi sembra fuori luogo, dal punto di vista stilistico, della coerenza del non detto, del non visto, quasi uno spiegone non necessario

https://markx7.blogspot.com/2024/02/la-zona-dinteresse-jonathan-glazer.html

Io invece penso sia una scena non da valutare sul piano del gusto o degli equilibri interni al racconto, ma come se fosse un contenitore simbolico o ideologico: perché ho letto interpretazioni e sentito/discusso con varie persone e ognuno ci ha visto qualcosa di personale. Tutte diverse dalle interpretazioni degli altri.

E probabilmente è quella la reale volontà di Glazer, malgrado alcune sue dichiarazioni: rendere fervida una discussione che ognuno riempie come crede (in piccolo è come il cappottino rosso di Schindler’s List).

Hai ragione che nell’ambito del “non visto” (ma non certo del “non percepito”) possa apparire fuori luogo, però il museo in qualche modo cristallizza il concetto di assenza lungo la distanza del tempo.

Neanche al museo vedi presenze, vedi indici, metonimie (le scarpe, gli oggetti personali ecc.), non uomini.

Si tratta di un’altra assenza, solo canonizzata dal tempo e resa istituzionale dalla portata della Storia.